梁振华:直戳编剧创作三大焦虑

2025年10月28日,2025中国广播电视精品创作大会在北京召开。

在大会开幕式暨主论坛上,青工委常务副主任,北京师范大学教授、北师大戏剧影视文化研究中心主任,著名编剧、制片人梁振华发表题为《我们的“怕”与“爱”——电视剧创作当下之思》的主题演讲,以下为演讲全文:

我们的“怕”和“爱”——电视剧创作当下之思

梁振华

(青工委常务副主任、北京师范大学教授,编剧、制片人)

在北师大读博士的时候,在东门对面的“盛世情”书店买过一本随笔集,叫《这一代人的怕和爱》。

构思这次演讲时,这个书名突然跳进了脑海。“怕”和“爱”,是个体的内心感受,于创作者而言,个中蕴含着丰富的况味——比如困惑、茫然,比如释然、会心,还有奔赴与犹豫、恐惧与热爱——这所有,都关联着创作者敏感的内心与精神认同。

“怕”,来自时代飞奔的速度,来自当下性的束缚与自我怀疑;“爱”,则来自对自我表达的执念,对存在、对真理、对人自身探求的渴望。

今天,我想从这两种情绪谈起,结合我们正在经历的行业现实,同大家一起探讨:从创作者和思考者的立场出发,我们究竟如何在“怕”与“爱”之间,续存和延展我们的创作生命。

我们的“怕”

困于方寸之间的创作困境

不同的时代,有不同的文化语境,也有不一样的审美趣味和表达路径。

数智时代、流量变现、AI迭代、转换赛道……这些是当下的时髦语。速度取代了深度,大数据算法代替了审美直觉,追热点成了最可靠的安全策略。于是,当“爆款”取代“杰作”变成创作的首要追求的时候,一种挥之不去的焦虑市场伴随着每一个创作者。

那么,我们究竟在“怕”什么呢?

我们怕“不一样”。于是,我们看到了市场的所谓舒适区里,挤满了似曾相识。题材改换了说法,叫“赛道”,甜宠赛道,古偶赛道、现言赛道、悬疑赛道……每个赛道有被预制的模板,我们怕创新带来的风险,怕不被大数据认可,怕“过会”时被平台运营部门质疑,于是中规中矩,在被告知的无风险套路中往返来回,乐此不疲。

我们怕“无爽感”。我们怕故事节奏不“燃”,于是放弃了必要的铺垫与留白;我们怕“人设”不够极致,于是可以漠视人物情感与行为的合理动机;我们怕情节不够劲爆和有冲击力,于是专注于高强度事件的拼接。为了制造和输出“爽感”,我们在一点一点地放逐含蓄与优雅,也一步一步与人性与现实的丰厚肌理渐行渐远。

我们怕“不逢迎”。今天的剧集创作,身处无所不在的媒介汪洋之中,“影响的焦虑”无时不在。我们怕登不上热搜榜,怕不“出圈”不被讨论,所以往情节和台词里不断添加话题的热辣佐料;我们怕落伍于时髦的性别文化风潮,于是热心于塑造风雷霹雳般的大女主,而常常遗忘女性独立的精神内核;我们生怕被流行和时尚抛弃,所以唯恐不及地追赶,忙碌不迭地“对标”,于是一次又一次成为那个及时的迟到者和勤奋的outman(落伍人)。

对今天的影视创作而言,“供需逻辑”不仅仅是外在的驱动力,已经内化成一种无形无声却强悍的信条,对创作行为施加着反向影响——题材有风口,人物有套路,节奏有范式。我们怕失去关注,怕不被市场采纳,怕观众流失。这种“怕”,本质是经济风险的计算,而当创作者一再躲进“安全”的叙事套路里,必然会导致创作空间的萎缩和想象力的衰退。

上述描述,不是隔岸观火的点评,而是作为创作者的一种“怕后思怕”的自省。今天每一位面对市场和大众从事影视创作的同行,我们有没有过这些“怕”?是仅仅有过,还是与之伴生的创作观念已经根深蒂固?不管这些“怕”由何而来,它对我们的创作而言,究竟是临渊履薄的规训,还是作茧自缚的囚禁呢?

我们的“爱”

引导心灵航线的创作指针

说了“怕”,接下来也说说我们的“爱”。

创作者何为?支撑艰苦创作行为的心灵指针,到底是什么?我以为,恰恰是那份与一切畏惧抗衡的信念,是在艺术世界里驰骋无拘的自由意志,是那一份从心底淌出来的“爱”。是的,比“怕”更强大的,一定是内心涌动的“爱”——她让我们永远葆有写作、倾诉和表达的冲动,让我们即便身处迷雾之中,也能持守内心的那一份赤诚和宁静,去突破自我,去找寻希望和光。

我们爱——真正触动心灵的时代景观。在时间深邃的荒野,总有不倦的力量能让我们心灵激荡。创作《理想照耀中国》时,我们深入不同时代40组人物的生命现场,被他们或高蹈、或素朴的理想主义光芒深深撼动。《问苍茫》回溯1921至1927的风云岁月,青年毛泽东正是在坎坷多经的革命求索中,知行合一,实事求是,才找到了契合中国国情和革命形势的工农武装革命道路,发出了“谁主沉浮”的天问。

我们爱——故事背后有意味的精神回响。那是一种与历史的凝望、与时代的共鸣,是源自生存又超越生存的精神观照。在《风吹半夏》中,我们爱许半夏的不服输与草根韧性,爱她身上折射出来的改革开放年代的独有气质与激情;在《欢迎来到麦乐村》中,我们爱那份超越国界的医者仁心——人类命运共同体下的担当与温情;正在创作的中关村题材作品《流金》中,我们爱创业者的光荣与梦想、热血与孤独,也爱那种奔腾向前、永远年轻的昂扬生命姿态。

我们爱——关乎人的真实、复杂与丰盈。文学与影像,无论形式如何更迭,其核心始终归于“人”。

鲁迅评《红楼梦》之经典,在于它“敢于如实描写,并无讳饰,和从前的小说叙好人完全是好,坏人完全是坏的,大不相同。”每一位创作者,穷其一生的使命,都是去发现人、研究人、挖掘人、塑造人——不虚美,不隐恶,直面人的脆弱与欲望,也书写人的美善与理想。

《欢迎来到麦乐村》中,马嘉因职场受挫逃避现实而选择援外,却在遥远的非洲大陆重新思量生命的价值和生活的意义;《问苍茫》里,一张男主人缺席的全家福,折射出特定年代革命伴侣在个体幸福与革命事业之间抉择的那份苦涩和坚韧;而我在《怪你过分美丽》里塑造的经纪人莫向晚,在强势决绝和内心荒芜间辗转,她和她的每一位对手或者同盟,都在映射娱乐圈名利场背后的欲望博弈和人性幽微。每一部作品,其实都代表了编剧对于人、对于人性、对于人与时代关联的独特认知,深浅高下、成败得失,这份答卷的评判者是观众,同样也是隔着时间和阅历徐徐回望的自己。

我们爱——创新的陌生的生机勃勃的表达。艺术创作的核心驱动力,永远是创造创新。大众语言提供的是一个被无数次重复的世界,而艺术语言的意义,正是以陌生之眼,揭示这个世界更丰富的可能。我北师大的同事、著名作家余华先生在一篇随笔里深刻阐述了这个道理,他告诫我们,写作不能“就事论事”——“当我们就事论事地描述某一事件时,我们往往只能获得事件的外貌,而其内在的广阔含义则昏睡不醒。这种就事论事的写作态度窒息了作家应有的才华”,会让我们的想象力“在一只茶杯面前忍气吞声”。

有才华和抱负的创作者,自然不能对习见之物“忍气吞声”,他们永远在孜孜不倦地自我挑战和寻求突破,努力在史学、哲学、社会学、物理学、生物学的夹缝中东西隳突、上下求索,拓出一条陌生的、独特的、兼具形式感和意味的、散发着充沛情感和生命热度的艺术表达之路。

正如《问苍茫》中毛泽东从安源路矿工友手中接过的那一把油纸伞,撑开的不仅是革命者与无产者的情谊,也寓示了他在此后漫漫革命长途的艰难与孤勇;又如《风吹半夏》大结局,那场“落了片白茫茫大地真干净”的大雪,既是对改革年代野蛮生长记忆的掩埋和自赎,也是新世纪的洁白开篇。一伞一雪,简单的意象经由创新之手,是创作者隽永情感的凝结。

爱时代,爱人,爱心灵的回响,爱蓬勃不倦的表达。“爱”,便是引导创作航线的心灵指针。在创作的无边世界里,万里之遥、千钧之力,无不是通过我们这份热切的爱来跨越和传达。

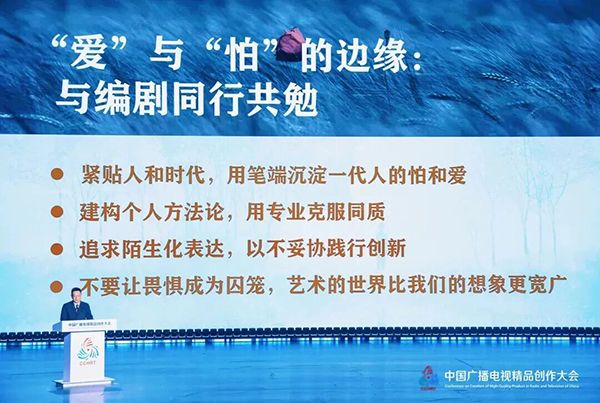

“爱”与“怕”的边缘

与编剧同行共勉

今天,行业的问题大多并不是创作问题,但我相信,几乎所有问题最后都会归结到创作上来。

“尊重创作、剧本为王”——我们在越来越多的场合听到这“八字诀”,也恳切希望这不只是一句口号,希望全行业都来重视创作的门槛,来甄别谁才是真正的创作者。有一点毋庸置疑:任何项目都绕不开剧本,而剧本名义上的主人,正是我们,是编剧。因此,无论行业生态如何变迁,至少我们自己要把自己当成创作的主人翁,守住我们的手艺,也守住属于创作的尊严。

几点想法,关于平衡“怕”和“爱”,关于创作观念和心灵自处之道,与诸位同行师友共勉。

1. 紧贴人和时代,用笔端沉淀一代人的怕和爱。

让创作回到“人”的现场,也回到“时代”的现场。当我们深爱我们笔下的人物和所处的时代,我们便不忍心让他们沦为符号和标签。从田野与档案开始,从一张张生动的面孔开始,扎实研究,深入思考,警惕悬浮,贴近现实。真实的情感与严谨的细节,从来是现实主义最坚实的铠甲。

2. 建构个人方法论,用专业克服同质。

创作者应该在热爱中磨砺手艺,努力形成自己的叙事风格和语言。无论是生活的摹写、诗意的流露,还是严肃精神内核的阐发,在一次又一次的练习和实践中,寻求独特的、去同质化的专业表达。

3.追求陌生化表达,以不妥协践行创新。

每一次追求陌生的创新尝试,都是我们对创作之爱的极致诠释。孜孜不倦地挑战自己的思维边界,也以不妥协、不将就、不敷衍的精神跟自己较劲、跟自己“死磕”到底。以往的经验不断提醒我自己,坚持再久一点,标准再严一点,要求再高一点,下一程更美妙的风景即将扑面而来。

4.不要让畏惧成为囚笼,艺术的世界比我们的想象更宽广。

不要让畏惧成为创作的束缚。创作的生命力在于求新求异,在于打破陈规、反抗惯性。在今天的泛流量时代,流量变现的最大法门,并非自我“复制”与逢迎,恰恰是审美的提纯——保留创作的初始冲动,放大差异与个性,把新鲜的生命经验传递出来,用独特陌生的表达激起共鸣。无边的艺术想象,能引领我们,通往无边的现实和世界。

我始终确信,创作是一种深度的生活方式。它需要理性,也需要激情和信仰。《庄子·内篇·应帝王》有言:“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏。”创作者也应当“用心若镜”——感受世界,却不被世界吞没;映照万象,却不失其光。

我们的“怕”,源于外界纷扰下的内心失衡,也源于利弊得失的现实考量。当我们被各种“怕”所包裹而止步不前时,不妨回归那份最原始的对故事、对人、对时代、对生活、对艺术表达的挚爱。但愿我们不仅在“怕”中习惯审慎和敏感,更能够在“爱”中去探究、发声和创造。

我们所经历的时代,就凝结在自己身上。作为创作者,对时代的回应、与时代的联结,就在我们每一天的创作与生活的选择之中:一场戏,一个句子,一段台词;邂逅并记录生命中美妙的某个瞬间,虚构一个比真实更丰满的人物;用有神采的文字和影像,见证我们对这个世界的深情,也在时光中镌刻下我们永恒的“怕”和“爱”。

网站首页

网站首页 机构介绍

机构介绍 新闻中心

新闻中心 入会申请

入会申请 初 心 榜

初 心 榜 剧本平台

剧本平台