专访《黄雀》总制片人张海东:做像素级悬疑,在现实主义赛道「织网」

《黄雀》的热度高点来得有些晚。

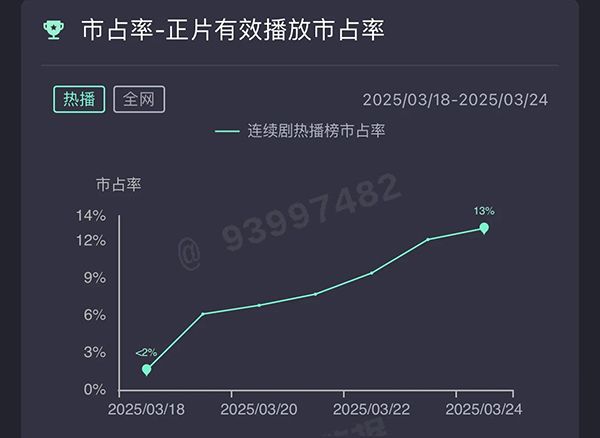

央八收视率1.99%,登顶酷云全频道剧集收视榜;爱奇艺站内热度破8200,持续上涨中;云合有效播放市占率13%、上升至全网第二名,进入“S+俱乐部”。

从近乎“空降”开播,到达成足以匹配其优质品相的成绩,《黄雀》用了七天。这条逆势上扬的增长曲线,是品质国剧靠硬实力出圈的最好证明。

这是部又“小”又“大”的悬疑刑侦剧。

“小”指切口够小,主线定位只在2004年一个南方火车站与站前广场这一亩三分地儿,罕见着眼于反扒大队与各路扒手的猫鼠游戏,前后只讲了12天内的故事。

“大”则多了,群像够大,前十集有血有肉的人物达20+,细密铺开各路“牛鬼蛇神”,各色偷、抢、骗手法给移动支付时代00后观众狠狠开了把眼;

剧情密度够大,全剧24集串联七大案件,主线大案中又层层嵌套小案件,宛如一张大网缓缓收束;

主创团队也够硬核,出品人+总制片人张海东、导演卢伦常、编剧王小枪在各自领域佳作等身,三人合体被称为“铁三角”,先后带来《小大夫》《对手》《黄雀》三部剧。

其中,当代谍战剧《对手》豆瓣13万+人评分7.8,堪称2021年国剧市场极具创新价值的口碑黑马。

时隔三年有余,再次带来创新力作,主创又翻越了哪些峰峦、跋涉过哪些险滩?

日前,《青刊》专访《黄雀》出品人、总制片人,海东明日影视董事长张海东老师,请她分享了这部剧台前幕后的创作故事,以及在变动的影视浪潮中,海东明日影视的创作理念与内容布局。

猫鼠游戏反扒大战

“小枪织了一张严密大网”

年代前置是当下悬疑刑侦类型剧主流,在科技不够发达、法制不够完善的00年前后编织故事,更有利于展开戏剧冲突。

《黄雀》将故事主线设置在2004年荔城火车站,来自北方的原反扒队长郭鹏飞(郭京飞 饰)与本地警校毕业生李唐(陈靖可 饰)初到车站警队,与队长花姐(郭柯宇 饰)及其他队员一起,投身于层出不穷的反扒案件中。

世纪初的南方小城湿热嘈杂,剧情迅速铺开五花八门“众偷相”,有互相配合、手速飞快的“刀片帮”,幻视《天下无贼》;

有专往拥挤处下手,各自单打独斗的“镊子帮”,神不知鬼不觉夹走钱包;有风驰电掣的摩托飞车党,当街强抢财物;

还有令人防不胜防的“丢钱包”圈套,类似《疯狂的石头》“易拉罐中奖”骗局,哪个陌生人都有可能是骗子的托儿。

各个团队甚至发展出了规模特色,外来聋哑三人组不守“规矩”,偷不着就敢上手明抢;

以广叔为代表的地头蛇职级分明,“贼也有贼的规矩。我们不偷商场、游乐场,太麻烦;在医院偷病人不够体面,只偷公交、地铁和路口”,颇有港式帮派没落前的江湖余韵。

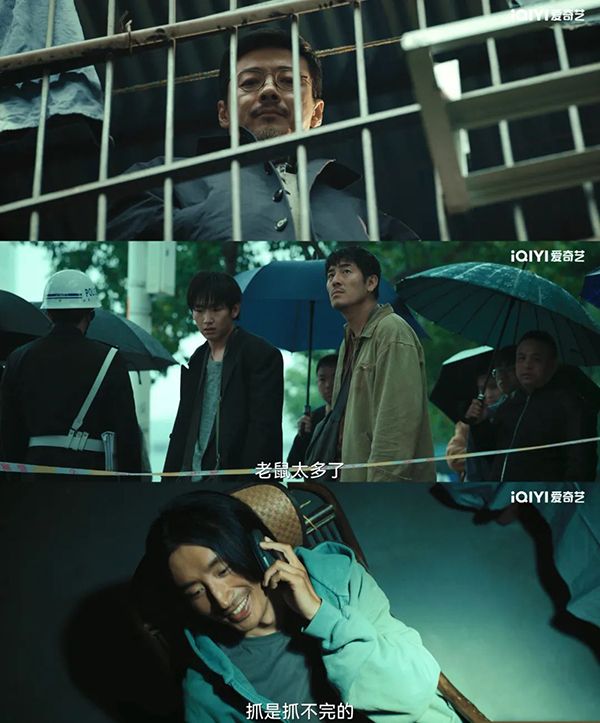

最难搞的,是智商最高的“兼职魔盗团”。首脑“佛爷”(祖峰 饰)是开店修表匠,“财神”是站前广场摄影师,阿兰负责执行美人计,军事黎小莲(秦岚 饰)甚至是火车站诊所的医生,像一颗钉子牢牢扎进最靠近反扒大队的位置。

四人组大隐隐于市,多线程配合,用“仙人跳”模式偷走眼角膜、古董马,蹲点掉包偷走30万货款,犯下多起大案。

反扒警察抓小偷,首先要比小偷更“会偷”。郭鹏飞练就一双“鹰眼”,能准确从眉眼神态、肢体动作识别出人群中的贼,“梅兰芳练眼睛是看鸽子,我们练眼睛,是看地上走的屁股兜。”

连续出场的人物、案件拉紧剧情密度,全景式展现了世纪初反扒警察与各路扒手你来我往的动作斗争与智力博弈,自带紧张刺激的内容猎奇属性。

“三年多前,我一听这个创意种子就很喜欢”,张海东表示,早在《对手》热播时,编剧王小枪就已经开始构思这个“螳螂捕蝉,黄雀在后”的反扒故事。

“小枪喜欢突破自己,很少在某个类型上重复,他总想往上、往深处够一够新的故事可能性。从制片人的角度来看,反扒是近些年市场上的稀缺题材,同时警匪正邪对立天然具备对抗性,有内容调性也有商业价值,我当然要鼓励他勇于尝试。”

对此,她协助王小枪走访大量一线反扒民警,多次召开反扒大队座谈会。王小枪也做了大量案头工作,收集网上素材、报告文学等反扒案例,尽可能获取更多真实细节,编织到《黄雀》落地现实的故事中,“光剧本就做了小两年。”

“但《黄雀》的核心一定不是呈现偷窃奇观,而是时代洪流里的小人物挣扎、人性在偷窃中的逐渐扭曲”,张海东强调,“看到最后大家会发现,时间才是最大的小偷,它一点点偷走了这群人生命中最宝贵的东西。”

为此,主创在每集片头增加1990-1998等前情时间线,丝丝缕缕完整人物前史。

比如郭鹏飞为什么从意气风发的反扒队长,变成颓丧的肝病中年人?黎小莲一个受尊敬的医生,为什么会卷入盗贼团伙?这些“抓不完的老鼠”,最终将归往何处?

张海东透露,《黄雀》不仅是前后咬合的链条式刑侦剧,前期看似庞杂的人物、人性线索,将会在中后期织成一张严密大网,是案件剧情网,也是人物关系网。

“对于小枪来说,用奇观吸引观众的单元案件反而是好做的,但他要做的不是噱头。

到剧本后期,他每天都在画图,案头铺满密密麻麻的纸,就是要去细密铺排人物关系在明线、暗线上的宿命勾连。他说《黄雀》的人物关系比《对手》要复杂困难太多了,大家可以期待一下结局。”

像素级精细度「现实悬疑」

值得吗?

在人人强调短平快的时代,《黄雀》似乎显得有些“不合时宜”。

这部剧的悬疑精细度不止在剧本故事,在外化的镜头语言、内化的表演细节等方面,也做到了像素级精细。

悬疑剧爱好者注意到《黄雀》的转场镜头设计颇为考究,比如第一集结尾,郭鹏飞在梦中寻找失踪多年的未婚妻方慧,被车撞飞再到床上惊醒,反重力镜头切换出盗梦空间风味。

剧中大量借助镜头错位、同道具特写等方式,丝滑完成时空转换,以及主人公侦破案件的脑内剧场现实还原,达成“镜头语言+剧本逻辑=高级剧情密度”的良好范例。

导演卢伦常一向敢于在镜头语言运用上求新求变,这些设计让观众看得很“爽”,但在实现上并不简单,需要更高的成本、更长的制作时间,不是每个剧组都愿意让渡这部分成本来争取一个更高的制作水准。

还有一些或许难以被观众注意到的细节,比如黎小莲虽然是“兼职魔盗团”的军事,但她每次和佛爷等人接触后都会神经质一般地洗手消毒,表示她内心对盗贼团伙生存状态的不适。

而某次她接过郭鹏飞递来的资料,下意识并没有消毒——这个未被台词点破的细节,成为角色心理转变的关键隐喻。

郭鹏飞在2004年时间线12天内一直没换衣服,在人物设定里,他现在除了抓贼这个本职工作、寻找方慧这个执念之外心无旁骛,根本不在乎外在形象。所以随着外在形象越颓,他寻找真相的情绪是越来越高涨。

但没有持续关注的观众可能会吐槽:这个剧组是有多穷,男主的服装从来都不换?

对此,张海东坦言,从总制片人的角度来看,她当然也是矛盾的,“我们像在钢丝上跳舞,既怕信息量溢出导致观众流失,又怕节奏放缓破坏悬疑张力。”

但从长远创作生命的角度考虑,制片人不能过于计较一城一地的得失。

张海东举了一个例子,有一场郭鹏飞抓贼飞车戏,最后只在正片中呈现几个镜头,但当时剧组封了一条省会城市正在运营中的马路,AB组同开拍了整整一天,用威亚把车全部吊起来、演员装在车里头,完成在剧本中只占0.1页纸的内容。

“我问导演为什么要这么做?导演说想和武指做一个尝试,还原一个前所未有的镜头,这就把我的好奇心给拽起来了”,回忆彼时,她的声音仍难掩兴奋。

可能这样执行会带来几百万的额外成本,但既然导演、摄影、武指等等创作人员有创新想法,制片部门就是要去提供条件给到支持,共同往更好的效果拼一把。

“我拍一部戏的目标,一定不是为了在这部戏中省几百万,而是想留下一部好作品。就像长尾效应显著的《对手》,时至今日仍然有不少观众被它吸引。

和同路人共同打造能留得下来的好作品,去寻觅与广大观众的共鸣,是每个创作者最大的梦想。”

短剧时代

坚持现实主义创新突围

《对手》于2021年末播出,彼时短剧风声渐起。时至今日,微短剧与短剧集两大方向的席卷浪潮,已经让许多长剧创作者感受到了危机。

在张海东看来,剧集向短有其时代成因,比如《漫长的季节》《无证之罪》等高品质短剧集树立了良好的榜样。

“但不能一味强调‘短’,短剧集的精妙在于节奏快、叙事密度高、制作更精良,才能紧紧抓住观众。如果为了‘短’而舍弃底层叙事逻辑、迎合成短视频的即时刺激,就是舍本逐末了,这不会是我的目标。”

她和海东明日影视的内容重点,还是会放在以现实主义为核心的创新品类里,“一旦角色说出假大空的话,这个戏立刻坍塌。简单来说,就是写社会切面里的活人,而非宏大叙事下的假人。”

比如《对手》将间谍拉入柴米油盐,《黄雀》让盗窃成为人性解剖台。这种“去奇观化”的创作,当下来看会是现实主义与创新视角有机结合的一种可行之路。

现实主义不是大而化之的敷衍,高级感更不是俯视观众,而是用精细真挚的创作,带领观众窥见日常生活褶皱里的暗涌。

当下,张海东正在和王小枪共同开发一个新的年代谍战故事,同样从大时代下的小人物入手,将会呈现“新奇巧妙的人物关系”与“真实可感的人物命运”。

《黄雀》之旅也尚未结束,她计划沿袭“地域铁路反扒刑侦题材”主线,策划24集×5季的系列故事。第一季坐落在南方,接下来可能先后把故事核心放在太原、东北、西南等地。

“现在同步第一季播出,我们也在收集观众的反馈意见。后续可能根据不同地域会有不同的表现形式和人物构架,但万变不离其宗,我们会坚持《黄雀》的独特气质和项目标准。”

《黄雀》的成绩会到达何处呢?坦白来讲,主创和剧迷都对其抱有更高的期待。

当然,张海东也更看重作品的长线价值,“如果观众五年后重看《黄雀》,能发现新的伏笔、新的感受,我们的冒险就值了。”

速食时代,很多人忙着在短视频里撒网捕鱼,有些人却想编织一张能打捞时间的网。

这样的创作者算逆行吗?可能有些笨拙,却也实在可爱。

文:子路

注:全文图源网络

网站首页

网站首页 机构介绍

机构介绍 新闻中心

新闻中心 入会申请

入会申请 初 心 榜

初 心 榜 剧本平台

剧本平台